Érase una vez… John Singer Sargent, el pintor de los corazones elegantes

Había una vez, en un mundo lleno de colores y risas, un hombre llamado John Singer Sargent, que llevaba el arte en las manos y la elegancia en el corazón. Era un pintor viajero, un soñador que hablaba el lenguaje de los pinceles y capturaba la luz como si fuera magia. Pero, sobre todo, John amaba pintar a las personas, no solo sus caras, sino también sus almas brillantes.

El niño que jugaba con la luz

John nació en un lugar donde el sol besaba el mar y las calles olían a flores recién cortadas. Desde pequeño, le encantaba mirar cómo la luz jugaba con las cosas: cómo iluminaba la sonrisa de su madre, cómo hacía brillar las copas de cristal o cómo pintaba de oro los vestidos de las damas.

—Mamá, ¿ves? El mundo está lleno de cuadros por hacer —decía mientras señalaba las sombras danzantes de los árboles.

Y así, con esa mirada curiosa, John empezó a pintar. No eran simples dibujos, eran pedacitos de vida atrapados en el lienzo.

El pintor de las sonrisas secretas

Cuando John creció, se convirtió en un artista famoso, pero no de esos serios y malhumorados. ¡No! A él le encantaba reír, charlar con sus modelos y contar historias mientras pintaba. Decía que así las personas salían más auténticas en sus cuadros.

Un día, una joven llamada Madame X quiso que él la retratara. Era una dama misteriosa, con un vestido negro tan elegante como la noche.

—Quiero un cuadro que hable de mí, pero sin palabras —le pidió.

John, con su pincel mágico, pintó su piel como si fuera de porcelana iluminada por la luna, y su postura, tan llena de gracia, que parecía que en cualquier momento iba a girarse y sonreír. Pero lo más especial de todo fue el pequeño detalle: un tirante de su vestido, caído levemente sobre su brazo, como un secreto susurrado al oído.

—¡Oh, esto es demasiado atrevido! —dijeron algunos.

Pero John solo sonrió.

—Es solo vida, señores. Y la vida, a veces, juega con nosotros.

Al final, el cuadro se convirtió en una de sus obras más famosas, no por escandaloso, sino porque en él había capturado algo mágico: la elegancia de un instante fugaz.

El baile de los pinceles

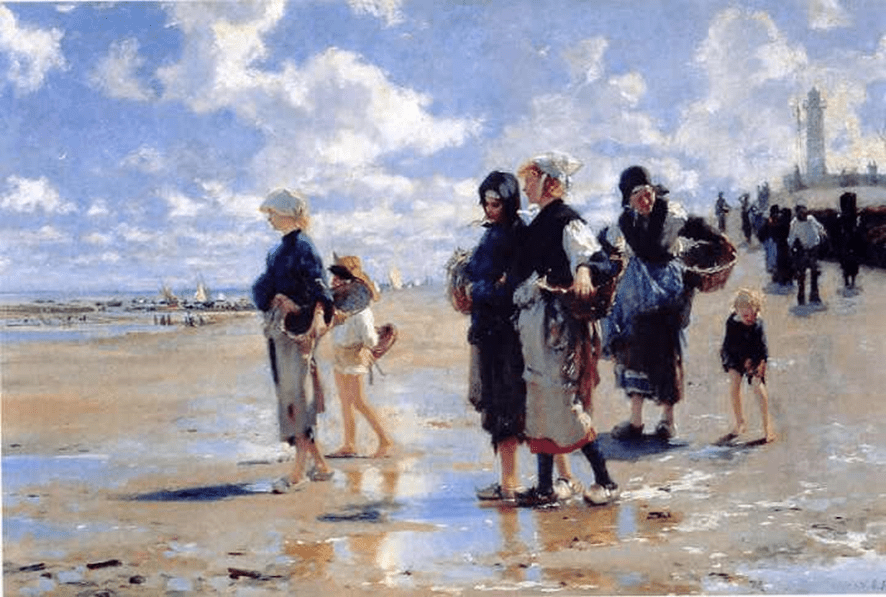

A John no solo le gustaba pintar a la gente quieta. ¡Oh, no! Él adoraba el movimiento, la música, la alegría. Por eso, en muchos de sus cuadros aparecen parejas bailando, niños corriendo entre flores o mujeres paseando bajo el sol.

En uno de ellos, pintó a dos hermanas pequeñas encendiendo farolillos en un jardín. La luz de las lamparitas brillaba en sus caras, como estrellas que hubieran bajado a jugar con ellas.

—¿Qué pintas, John? —le preguntaban.

—La felicidad —respondía él.

Porque para él, el arte no era solo belleza, era también alegría compartida.

El amor en cada trazo

John nunca se casó, pero eso no significa que no supiera de amor. Lo veía en todas partes: en la mirada cómplice de una madre hacia su hijo, en las manos entrelazadas de dos enamorados, en la sonrisa de un amigo al brindar.

Y así, con su pincel, fue testigo silencioso de miles de historias de cariño. Pintó a padres orgullosos, a mujeres fuertes, a niños traviesos… porque para él, el amor no era solo una emoción, sino también un color, uno que brillaba diferente en cada persona.

El legado del pintor alegre

Con el tiempo, John se convirtió en uno de los pintores más queridos del mundo. No por ser el más dramático ni el más misterioso, sino porque su arte era como un abrazo: cálido, lleno de luz y, sobre todo, vivo.

Y así, entre pinceladas doradas y risas capturadas en óleo, John Singer Sargent nos dejó un mensaje sin palabras:

—La vida es bella. Píntala con amor.

Fin.

Puedes leerlo on-line o descargar la version en PDF: Descarga